内容提要:本文运用多时点双重差分模型,研究发现,营改增显著降低了相关企业的税负,实现了减税的政策目标;早期试点企业的减税效应显现具有显著滞后性,而后期试点企业的减税效应显现没有显著滞后性。本文认为,营改增分步实施使得早期试点企业的可抵扣增值税链条不完整,导致其减税效应滞后。本文通过稳健性检验增强了研究结论的可信度,并提出了今后税制改革的策略选择和建议。

关键词:营改增 企业税负 政策效应 减税

一、引言及文献综述

营改增作为一项重大税制改革,意在增强税收中性,消除重复征税,实现各行业之间税负公平,是税收中性理论指导下的一项减税政策。已有研究主要用两种方法度量营改增对企业税负的影响,研究结论并不一致。方法一是用模型模拟测算企业税负。譬如田志伟 等(2013)、倪红福 等(2016)通过不同的模型测算,认为短期内营改增通过税率设计、税收优惠等政策减轻企业税负,但长期看,部分行业由于市场调节、行业自身特点、税务部门税收征管能力提升等原因,会导致税负上升;宋丽颖等(2017)的研究结论认为,受行业税率差异影响,营改增初期建筑业与房地产业税负增加,营改增全面实施后金融业、服务业和建筑业税负降低。方法二是用企业数据实证检验营改增对税负的影响。譬如曹越 等(2016)以2010~2014年上市公司为样本,实证研究发现营改增对企业流转税税负并无显著影响,认为可抵扣进项税短期内获得困难造成了这一结果;李远慧 等(2017)则发现北京A 股上市公司营改增后,2010~2016年企业流转税税负、所得税税负和总税负都显著降低;范子英 等( 2 0 1 7 ) 对2009~2014年上市公司研究的结论是营改增后企业的税负没有显著下降,减税效应只在产业互联的企业中显著。

本文认为,税负度量指标选取、样本覆盖期间和研究方法的设定都会影响研究结论的可信度。考虑到营改增的全面推进和可获取样本期间的延长,本文采用政策评价常用的双重差分模型(DID,Difference in Difference),借鉴陈钊 等(2016)、范子英 等( 2 0 1 7 )对营改增相关税负的度量,以2010~2015 年A 股上市公司数据检验分析营改增对企业税负的总体影响,并且检验最早实施营改增企业税负的逐年变化情况,还以2010~2017 年上市公司数据考察不同批次营改增行业的税负变化情况。

本文的贡献在于:一是多角度检验营改增对企业税负的直接影响,并且运用多种稳健性检验方法增强研究结论的可靠性,证实营改增对企业的减税效应。二是检验发现早期实施营改增行业的减税效应显现在时间上具有显著滞后性,而后期实施营改增行业的减税效应显现没有显著滞后性,据此推测分批次改革造成早期试点行业由于商业网络内其他行业尚未实施营改增,使得试点行业的企业可抵扣增值税进项税不足,延缓了减税效应的即时显现。本文提供的经验证据有助于理解已有研究结论的差异性。三是讨论了税制改革的推行策略和完善路径问题,为促进今后税制改革的目标实现提供政策借鉴。

二、理论分析与研究假设

(一)税收中性、税制改革与企业税负

税收中性包含两大核心原则:一是效率原则,税收制度应尽量减少纳税人和社会的超额负担和效率损失;二是公平原则,税收制度应实现公平税负,为纳税人提供平等的税收环境(邓子基 等,1995)。我国税制改革一直都贯穿税收中性理念。1994年的税制改革,以“统一税法、公平税负、简化税制、合理分权”为指导思想。2014 年的《深化财税体制改革总体方案》明确了财税体制改革的目标是建立统一完整、法治规范、公开透明、运行高效,有利于优化资源配置、维护市场统一、促进社会公平、实现国家长治久安的可持续的现代财政制度。2012 年开始实施的营改增则是深化财税体制改革的重要里程碑和攻坚战,其内在原因是增值税和营业税两税并行,造成制造业和服务业之间的税负差异,流转税的“非中性”状态抑制了服务业的发展(高培勇,2013)。增值税被普遍认为是符合税收中性原则的良税(刘映春,2001),它只对生产流通过程中的增值额征税,避免重复征税,提高了征税效率。营改增以减税为基本取向(高培勇,2018),而且在试点过程中政府不断总结前期经验教训,及时调整方案,将改革红利让与企业,承诺营改增后所有行业税负只减不增,本文据此提出假设1:

H1:营改增能够降低企业税负。

(二)营改增对企业税负影响的时滞性

任何制度或政策从实施到产生成效,通常会由于人们认识的有限和客观条件的制约存在适应或试错过程,所以新政策落地并发挥作用一般会存在时滞。营改增对于企业税负的影响也具有一般性制度或政策效果显现的一般规律,即政策效果的显现会有滞后性,而且营改增的实施还会加重这种滞后性。因为营改增是逐步推行的,这意味着早期试点营改增的企业,与之有商业往来的企业如果属于非营改增行业,试点企业如果不能从上游企业获得增值税专用发票抵扣进项税,那么,试点企业的税负短期内未必会降低。而随着改革的深入,当越来越多的行业实施了营改增,商业关系网内的企业可获得的增值税进项抵扣不断增加,企业相关税负才会逐步下降。因此本文提出假设2:

H2:早期试点营改增行业企业的减税效应显现具有显著滞后性。

三、研究设计

(一)研究样本与数据来源

本文首先以2010~2015 年所有A 股上市公司作为初始研究样本。本文以2010~2011 年作为营改增实施前年份,以2012~2015 年作为营改增实施后年份,便于运用DID模型对比营改增实施前后的企业税负变化。DID模型检验还需要区分受到政策影响的处理组和不受政策影响的对照组。在原缴纳营业税的行业中,由于营改增的逐步推行就自然将试点营改增的企业作为处理组,没有试点营改增的作为对照组。2016 年全面实施营改增后没有可选择的对照组,所以本文检验假设1 和2 的样本期间截至2015 年。

其次,为了从更长时期考察营改增对企业税负的影响,本文在后续稳健性检验中不再设置对照组,而是把样本量扩充到全部营改增行业,包括了2016年最后进行营改增的建筑业、房地产业、金融业和生活服务业,样本期间也延长到2017 年。最后,本文删除了证监会行业代码为A(农、林、牧、渔业)、B(采矿业)、C(制造业)、D(电力热力燃气及水的生产和供应业)和F(批发和零售业)的只缴纳增值税的行业,最后共得到3 317 个企业年度样本,涉及742家上市公司。之所以删除这些行业,是因为这些主要缴纳增值税的行业和营改增行业的业务往来会使得它们可抵扣的增值税进项税额增加,从而可能导致其税负相对较低。若将其包含在评估营改增减税效应的对照组中,会严重低估营改增的减税效应。参考范子英 等(2017)的研究设计,本文删除了固定资产比例为零和净利润率大于1 或小于-1 的样本。为了消除极端值的影响,本文对所有连续性变量进行了上下1% 的缩尾处理。

(二)模型设定与变量选取

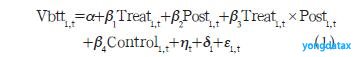

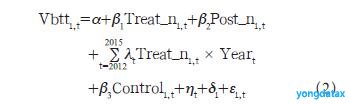

鉴于营改增是逐步推行的,政策实施时间不统一,因此本文用多时点DID 模型检验假设1,如式(1)所示。因变量Vbtt 代表受营改增直接影响的企业税负。由于目前企业未公开实际缴纳的增值税信息,因此本文参考陈钊 等(2016)、范子英 等(2017)的方法,以教育费附加倒推流转税,减去消费税金额,再除以营业收入。教育费附加是以企业实际缴纳的增值税、营业税和消费税三项流转税税额作为计税依据,再乘以教育费附加征收率得出应纳税额。因此用企业公布的实际缴纳的教育费附加金额除以教育费附加征收率,减去消费税税额可以求得企业实际缴纳的增值税税额。对于营改增行业而言,营改增之前企业缴纳的是营业税,对于混业经营的企业在营改增之后则全部为增值税。教育费附加率本文主要采用了3%和5%两档征收率用以估算。因为根据2005年国务院发布的《关于修改〈征收教育费附加的暂行规定〉的决定》,从2005 年10月起教育费附加率为3%。鉴于部分地方政府依据《中华人民共和国教育法》为发展地方教育事业开征有“地方教育附加费”,为了规范地方教育附加的征收问题,财政部于2010 年下发了《关于统一地方教育附加政策有关问题的通知》,要求各地统一征收地方教育附加,地方教育附加征收标准为单位和个人实际缴纳的增值税、营业税和消费税税额的2%。之后全国各地陆续开征了地方教育附加费。综上,如果企业分开公布了教育费附加和地方教育附加,本文用教育费附加金额除以3% 估算企业实际缴纳的流转税金额;如果企业合并公布了两项教育费附加金额和综合征收率,按照合并公布的征收率估算;如果企业披露的教育费附加不明确是否包括地方教育附加,则在2011 年前按照3% 估算,2011 年及以后按照5% 估算。

自变量Treat 为虚拟变量区分处理组和对照组,如果企业在样本期内属于营改增行业设为1,否则为0。即在2012~2015 年陆续试点营改增的行业作为处理组设为1,2016 年试点营改增的行业在样本期内作为对照组设为0。Post为时间虚拟变量,对于处理组,如果样本期内当年实施了营改增设为1,否则为0;对于对照组,则是从营改增开始的2012 年起设为1,之前设为0。这样设置便于将对照组纳入模型回归进行实质上的双重差分。Treat × Post 交乘项的回归系数反映样本期内营改增试点企业相比非试点企业在营改增前后的税负差异。Control 代表一系列控制变量,本文参考刘骏 等(2014)、范子英 等(2017)的研究,控制了如下影响企业税负的因素:企业规模(Size)、固定资产比率(Capint)、存货密集度(Invint)、盈利能力(Roa)、企业年龄(Age)。模型中η 和δ 分别控制年度效应和个体效应。回归时还控制了省份效应和行业效应。各变量定义见表1。

对于假设2的检验,本文以2012年最早实施营改增的9 省市“6+1”行业为对象,在式(1)的基础上分解年度效应,识别营改增减税效应的滞后问题,如式(2)所示。如果样本企业属于2012 年最早实施营改增的行业,作为处理组Treat_n设为1;对照组是2016 年最后实施营改增的4 个服务性行业,Treat_n 设为0。这样可以规避营改增逐步实施的影响,保证对照组的恒定,使用常规的DID模型进行检验。Post_n是2012年及以后年度设为1,2012年之前为0。模型增设Year2012到Year2015四个年度哑变量,用Treat_n 和年度哑变量交乘,其系数反映相比对照组企业,营改增实施后每一年处理组企业的税负是否显著降低,从而观测减税效应的时滞情况。其余变量的定义同式(1)。

四、实证结果分析

(一)描述性统计

样本主要变量的描述性统计结果如表2 所示。从表2 中可以看出,样本企业的税负均值为0.043 3,与中位数0.039 0 相差不大,标准差为0.027 1,税负差异看起来较为均衡。Treat 均值为0.458 5,代表营改增的样本占全体样本的比例为45.85%。控制变量中样本企业的规模和年龄差异较大。(见表2)

(二)平行趋势检验

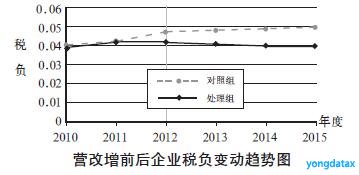

本文用DID模型检验在2010~2015年实施营改增的企业税负是否降低。将原缴纳营业税的行业中试点营改增的行业作为处理组,还没有试点的作为对照组,检验处理组相比于对照组在营改增后的税负是否下降。内含假定是在营改增之前,处理组和对照组的税负差异不显著,即二者在营改增之前税负变动趋势一致,符合平行趋势假设。为此,本文检验了处理组和对照组样本企业在营改增之前的2010年和2011年的税负均值差异。结果如表3 所示,2010 年和2011 年两组样本企业税负均值比较的T检验值分别是0.793 1和0.041 5,对应P 值远未达到5% 的显著性水平,表明处理组和对照组企业的税负均值在营改增前无显著差异,验证了平行趋势假设。从下图也可以看出,处理组和对照组在营改增之前税负变化趋势呈现相似的上升状态,支持了平行趋势假设;而在2012 年营改增之后二者的变化趋势出现了反向分离且逐年扩大,初步验证了假设1营改增对试点企业的减税效应明显。(见表3)

(三)回归结果

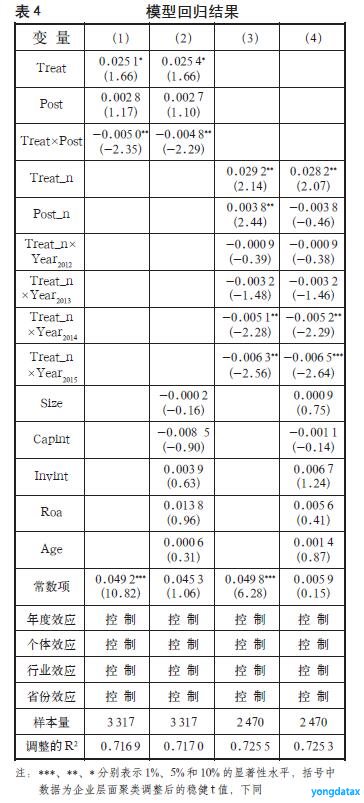

表4 中回归(1)和(2)的结果验证了假设1。无论是否增加控制变量,Treat 和Post 的交乘项对Vbtt的回归系数都显著为负,从而说明营改增降低了企业相关税负。回归(3)和(4)的结果验证了假设2。无论是否增加控制变量,Treat_n 和年度虚拟变量的交乘项对Vbtt的回归系数只在2014年和2015年度显著为负,且系数的绝对值和显著性程度都是2015年比2014年更大一些,表明营改增企业的减税效应呈现具有明显的滞后性,早期试点营改增的企业,在2012 年和2013 年政策实施后并没有即时显示减税效果,直至2014年才享受到营改增的减税红利,并且时间越晚减税效应越显著。

五、稳健性检验

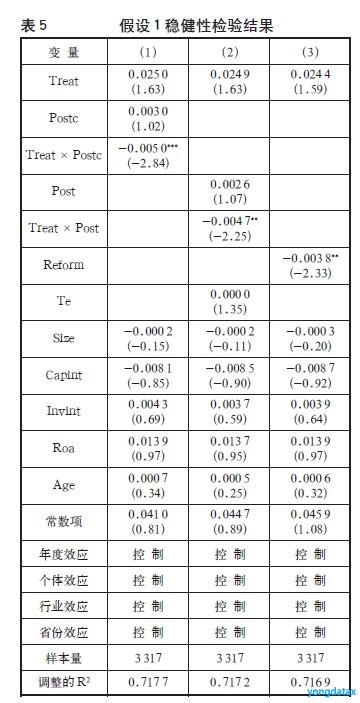

对假设1,本文进行了稳健性检验。一是改变Post的度量。营改增是分批试点的,而且每批试点企业实施改革的初始月份也不统一, 因此本文改变对政策实施前后时点的度量标记为Postc,将处理组企业被纳入营改增试点行业的当年及以前年度设为0,改革次年及以后年度设为1;对照组企业也是从2013 年起设为1,之前设为0,即推迟一年观测政策实施效果。表5 中回归(1)的结果显示,政策实施时点度量假设1仍然成立,我们最关注的交乘项系数在1% 水平上显著为负,减税效应显著。二是增加控制变量。营改增后由于税种变动,征税机关也随之变动。为了更好地区分征税机关的税收征收努力对企业税负的影响,我们在稳健性检验中加入地区税收征管强度变量T e ,借鉴叶康涛 等(2011)的做法,以地区实际税收收入与估算的税收收入之比表示。表5 中回归(2)的结果显示,增加控制变量后结论维持不变,交乘项系数在5% 水平上显著为负,支持了假设1。三是改变模型(1)的设置。根据褚剑 等(2016)、李春涛 等(2017)的研究设计,多时点双重差分模型用Reform 替代Treat 和Post的交乘项。处理组为实施营改增的当年及以后年度,变量Reform 为1;否则为0;对照组在样本期内没有实施营改增,变量Reform 全部为0。其余变量设置同式(1)。从表5 中回归(3)的结果可以看到,Reform的系数在5%的水平上显著为负,表明试点企业在实施营改增之后,相比于实施之前和未实施营改增的企业而言,其税负是显著下降的,同样验证了假设1。

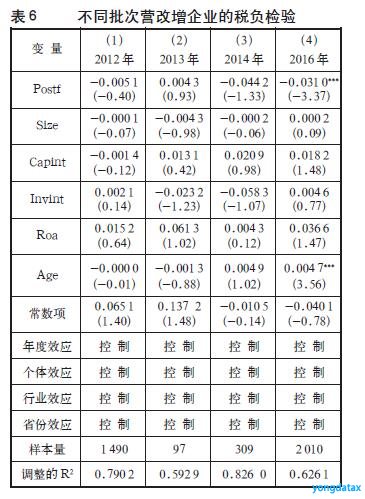

对于假设2,为了从更长时期考察营改增减税效应的滞后问题,本文不再采用DID模型回归,而是进行普通的面板数据OLS 回归。无需设置对照组后样本量扩充到包括2016年营改增行业在内的全部营改增行业,样本期间也延长到2017 年,考察不同批次试点行业营改增前后的税负差异。Postf为时间虚拟变量,以各批次营改增试点年份作为改革前后的分界点,预期Postf 的系数显著为负表明营改增后企业税负下降。控制变量设置同式(1)和式(2)。回归结果如表6 所示,回归(1)到(4)的样本企业所属行业分别为2012年实施营改增的9 省市“6+1”行业、2013 年广播影视服务业、2014 年铁路、邮政和电信业以及2016 年最后实施营改增的4 个服务业。从回归结果可以看出,试点营改增的时间越晚,Postf 变量系数的显著性程度越高,但只有2016年营改增行业企业Postf的系数显著为负。2012 年试点行业企业税负下降不显著,对比前文表4 中DID检验显著的结果,表明选择对照组有助于凸显营改增的减税效应。表6的意义在于验证假设2 提出的原因。依照回归结果,本文推测营改增减税效应滞后显现的主要原因不是政策实施时间长短的问题,而是是否有足够的可抵扣增值税进项税。对于后期试点实施营改增的行业而言,即便政策实施时间短,但是商业网络内已经有越来越多企业实施了营改增,获得可抵扣增值税进项税要比早期实施的行业容易,因此其改革后减税效应更为明显。这在一定程度上佐证了范子英 等(2017)的结论,分步式的营改增可能使得增值税抵扣环节在短期内不够畅通,妨碍了营改增减税效应的快速显现。

六、结论及启示

本文对营改增试点企业的税负进行了多角度的检验分析,发现营改增对降低企业税负有显著作用,实现了减税的目标。本文还发现,早期试点营改增的企业其减税效应在政策实施两年后才变得显著,存在显著滞后性;而后期试点营改增的企业其减税效应在政策实施两年内就很显著,没有显著滞后性。本文据此认为减税效应的时滞主要是由于营改增分步实施,使得早期试点企业增值税抵扣链条不完整,难以获得充分的可抵扣增值税进项税。本文的研究结论具有如下启示意义:

首先,本文验证了营改增总体上具有减税效应,且减税效应出现具有时滞性,符合制度变革的一般规律。因此尊重制度变革规律,就应充分考虑影响税制改革目标落实的各项因素及其对税制改革进程的阻碍或促进作用,理解从政策推出到产生实效总有一个过程,在税制改革尚未完成时不宜过早下结论,以谨慎评价改革的初期成果。

其次,税制改革选择整体推进还是分步进行的策略,决定因素之一是策略能否更好地实现税制改革目标(杨志勇,2004)。对于营改增减税目标而言,分步试点的策略可能并不利于改革目标尽快实现和生产经营者尽早享受改革红利。这是因为营改增最终要建立一个覆盖全部货物和服务的消费型增值税,通过环环征收、道道抵扣的方式将国民经济各行业都纳入增值税的抵扣链条。打通增值税抵扣链条对营改增发挥减税效应至为重要,打通增值税抵扣链条也要求税基尽可能的广泛。然而营改增分步试点策略使得改革早期纳入增值税抵扣链条的行业有限,增值税抵扣链条短期内出现断点,从而成为营改增减税效应滞后出现的制度诱因。对此,今后的税制改革实施策略选择上,当税制改革目标符合国际趋势、社会需求和公众利益,预期推行阻力较小时,可以选择整体推进的策略,反之宜选择分步实施。此外,打通增值税抵扣链条也需要今后进一步增加增值税可抵扣项目,适当放宽一般纳税人认定标准,以强化增值税的减税效应。

最后,在营改增实施过程中政府为了保证改革行业总体税负只降不增,采取了一些过渡性措施,本文检验发现营改增能够降低企业税负不排除过渡性政策发挥了部分作用。而过渡性政策运用较多,会使得税制呈现碎片化状态,加剧税制的复杂性,况且过渡性政策虽然有助于企业实现新老税制转换的平稳过渡,但过渡性政策的短暂性也会增加企业对未来改革方向不确定性的焦虑感,不利于税制改革的深入推行。因此,从巩固营改增减税效果、减少税制复杂性的角度,后营改增时代增值税改革必须坚持简并税率档次和降低税率的改革方向,促进增值税中性特性的发挥。政府在启动新的税制改革措施前,应做好顶层设计和统一部署,谨慎使用过渡性政策,特别是打补丁或救火式的过渡性政策,以提高改革措施的推进效率,促进税制改革早日实现既定目标。